バッハ 教会カンタータ集より カンタータ「主よ、われは汝を求む」 BWV.150、レオンハルト(C)ハノーヴァー少年合唱団 、コレギウム・ヴォカーレ、レオンハルト・コンソートにて聴く。

2025年6月28日土曜日

2025年6月21日土曜日

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲_モリーニ

今週は、真夏の暑さも加わりつつの5日間勤務でした。退職まで4か月余り、有給休暇の有効活用で4日勤務を多用しているせいで、老いも加わり5日間だと、とんと疲れて爆睡していまいます。

さて今朝は、玄関前の掃除と「打ち水」を済ませ、聴いているのは、ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲二長調OP.61、エリカ・モリーニ(v)セル:クリーブランド管弦楽団(1967年ライブ録音:セヴェランス・ホール){カデンツァ;①ヨアヒム②③モリーニ}です。第1楽章の終わりから延々と万雷の拍手が入る名盤です。凛としたモリーニの音色、バックで支えるクリーブランド管のアンサブルの素晴らしさ。セルは、モリーニを敬愛しておりこの演奏も3回目らしい<1951/52、1959/60シーズンもあり>白眉はラルゲット。繊細で美しく気品に溢れた演奏。美音モリーニ対するマイロン・ブルーム のホルン、アーサー・クリンのファゴットが絶妙に優しく綺麗です。満足!!それでは、大谷が始まるまで庭の芝刈りといきましょう。

2025年6月15日日曜日

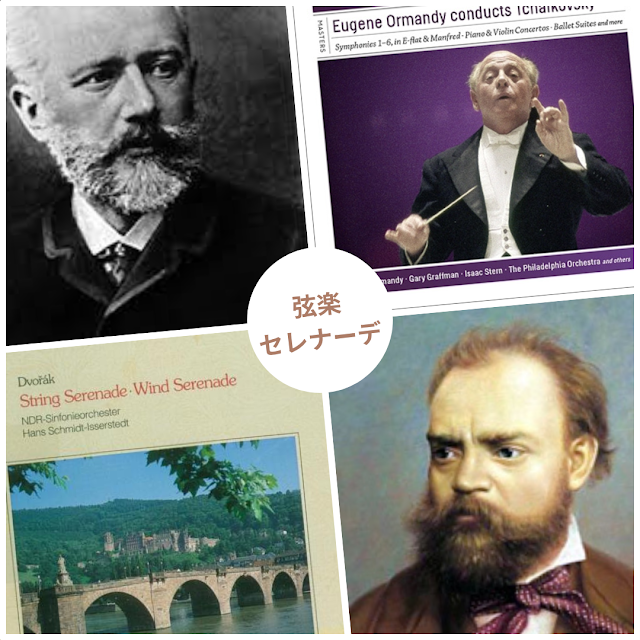

ドヴォルザーク&チャイコフスキー_弦楽セレナーデ

弦楽セレナーデ はお好き!?

ドヴォルザーク:弦楽セレナーデ ホ長調 作品22は、(ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1963年12月録音)にて、チャイコフスキー:弦楽セレナーデ ハ長調, Op.48は(オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1960年4月10日録音)にて。

イッセルシュテット盤はドヴォルザークのこの曲が持つ、素朴さや牧歌的な美しさを丁寧に引き出しつつも、過度に感傷的になったり、大仰になったりすることなく、品格あるそれでいて「ドイツ」っぽい演奏。北ドイツ放送響の弦楽セクションは、しっとりと落ち着いた柔らかい響きがいい。

オーマンディ盤は、フィラデルフィア管の分厚く、甘美で、絹のような艶やかな弦の響きがいい。こちらも甘美さの中にも「品位」があり、精緻なアンサンブルは見事。ただし、第1楽章・第4楽章の再現部のカット有が玉に瑕。

2025年6月7日土曜日

マーラー 交響曲第6番_セル

前回紹介の4番のつづき。マーラー 交響曲第6番イ短調「悲劇的」、セル:クリーブランド管(1967年ライブ録音:セヴェランスホー)を聴く。こちらは、マイ・コレクションの2楽章アンダンテ盤ではなく、メジャーのスケルツォ盤である。

第1楽章冒頭から決然とした分厚い低弦群と打楽器群の強打がこの曲の重々しい曲想を際立たせる。アルマの主題の弦楽は美しく歌う。木管のアンサンブルもぴったり。セルは、やはり感傷的にならずそれでいて穏健さと推進力のバランスが絶妙だ。ちなみにライブだからか、提示部の反復はない。第2楽章スケルツォは重厚な響きだ。リズムの切れも良く、軍隊的で凄味のある響きだ。トリオのあとの木管の哀調のあるメロディが好きです。第2楽章アンダンテは美しく深淵に歌いながら感傷的にならずセルならではの抑制のきいた構成が自然の呼吸の域で神秘的な雰囲気を作り上げているのか。(この楽章は好みが分かれるところかも)第4楽章は、低弦群のド迫力、極上のアンサンブル、圧倒的なエネルギー感に満ちた演奏。ちなみにハンマーの数は2回です。(1960年代は、国際マーラー協会の全集版(1963年刊行)が2回ハンマーを採用していたこともあり、多くの演奏で2回が採用されています)そして強烈なイ短調の和音のパンチ!!やられました!!

登録:

コメント (Atom)