本日は、有給休暇っす。

クラシック音楽ブログ 音の洪水

旧ブログ「アマデウスで朝食を!」と合体しました。クラシック音楽鑑賞の参考にしてくだされば幸いです。{カラヤン}はありませんよ!

2025年7月11日金曜日

パガニーニ ヴァイオリン協奏曲_アッカルド

2025年7月6日日曜日

ブラームス 交響曲第4番_ヴァント

ブラームス 交響曲第4番ホ短調OP.98 ギュンター・ヴァント(C)北ドイツ放送交響楽団(1997年ライブ録音)を聴く。ヴァント盤は特に2楽章が素晴らしい。NDRの弦楽群も深みのある響きながら柔らかくしなやかなに歌う。そして、シャコンヌの変奏曲、徐々に熱気を帯びながらラストの高揚へと進んでいく。85歳とは思えない緊張感。ヴォルフガング・リッターのフルートも哀愁を帯びて素晴らしい。

2025年7月5日土曜日

2025年6月28日土曜日

2025年6月21日土曜日

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲_モリーニ

2025年6月15日日曜日

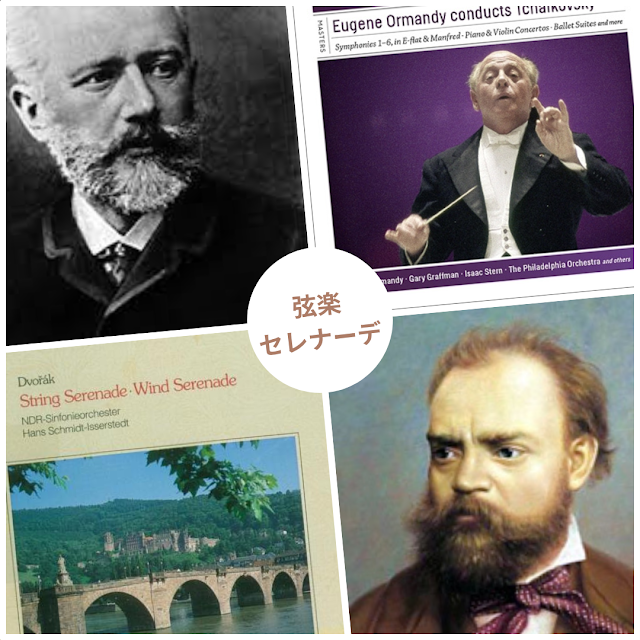

ドヴォルザーク&チャイコフスキー_弦楽セレナーデ

弦楽セレナーデ はお好き!?

2025年6月7日土曜日

マーラー 交響曲第6番_セル

前回紹介の4番のつづき。マーラー 交響曲第6番イ短調「悲劇的」、セル:クリーブランド管(1967年ライブ録音:セヴェランスホー)を聴く。こちらは、マイ・コレクションの2楽章アンダンテ盤ではなく、メジャーのスケルツォ盤である。

2025年5月30日金曜日

マーラー 交響曲第4番_セル

本日は、有給休暇にて、早朝よりマーラー 交響曲第4番ト長調 セル;クリーブランド管弦楽団(1965年録音)<SP>ジュディス・ラスキンで聴く。弦楽群の柔らかく優しい響きはやはりセル;クリーブランドの真骨頂なのか。全体的にゆっくりのテンポで、もちろん情熱的な煽り運転もなし。第2楽章のヴァイオリン・ソロも素晴らしい。コンサートマスターのラファエル・ドルイアンだな。楽譜を見ると確かにTuttiは調号フラット3つなのに、ソロはフラット5つ。これが、かのスコルダトゥーラ Scordatura か。調弦は下からG-D-A-Eでは無くA-E-H-Fis、コンマスのドルイアンは、ソロの無い部分も弾いてるだろうから2台持ちかな。などと思ったりする。3楽章はレニー並みに遅いテンポでフレーズをタップリ歌い上げ、4楽章はさらに堂々としたテンポで緻密かつ丁寧に謳いあげている。ジュディス・ラスキンの歌唱も格調高い大人の歌声。セルの構築した4番にピッタリかも。朝から良いものを聴かせてもらいました。最近はセル多めか!!

2025年5月24日土曜日

ドヴォルザーク チェロ協奏曲_フルニエ

ドヴォチェロと言えば、フルニエ&セル&ベルリンフィルのコンビが突出して有名であるが、フルニエともなると、さすがにこの定番曲は何度もセッションしている。その中でセルとの録音から遡ること7年前1954年にウィーンフィルでクーベリックとの2回目のセッションを見つけた。(1回目はフィルハーモニー管48年)モノラルだが、デッカのおかげで優秀な録音だ。フルニエのソロは意外な程に情熱的!!しかし格調のフルニエに野蛮な荒々しさはなく、気品に満ちた姿勢は崩さない。第1楽章の第2主題ホルンソロのウィンナ・ホルンからの(たぶんゴットフリート・フォン・フライベルクでしょうね)フルニエの独奏の朗々さ、グッとくるなぁ。美しい緩徐楽章は、オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継ぐ。泣けてきますぁ。クラリネットはあのレオポルト・ヴラッハだ。サポーとするクーベリック:ウィーンフィルの濃厚な響きもたまりません。フルニエ・ウィーンフィルという取り合わせも含め、セル盤に劣らずこちらも名盤ですなぁ。

2025年5月6日火曜日

ドヴォルザーク 交響曲第8番_セル

ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調Op.88 セル:クリーブランド管:1958年録音)で聴く。有名な70年EMI盤よりこちらが好み。51年コンセルトヘボウとのコラボ盤(モノラル)もいいが音は、断トツでCBS盤か。久しぶりにメロディーメーカーたるドヴォの真骨頂第3楽章に浸る。(当盤のポルタメントが気に食わない人も多かろうが)セル盤は第2楽章が好きだ。中間部のヴァイオリンソロのジョゼフ・ギンゴールドの音、いいです。

2025年3月15日土曜日

ブラームス ヴァイオリン協奏曲_イダ・ヘンデル

若きチェリがサポートしたポーランドの伝説のヴァイオリニスト「イダ・ヘンデル」のブラームス ヴァイオリン協奏曲二長調OP.77、ロンドン交響楽団<1953年録音>(カデンツァ:ヨアヒム)を聴こう。

2025年2月22日土曜日

ベートーヴェン 交響曲第6番_ドラティ

ベートーヴェン 交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」を聴く。(ドラティ:ロンドン交響楽団 1962年録音:マーキュリー)。ジャケットは5の文字が大きすぎるが「6」の方が秀逸な気がする。マーキュリーの録音も相俟って明瞭にきびきびとした速度ですすむ。そして、この時期のロンドン響の木管群はクラリネットの名手、ジェルバーズ・ドゥ・ペイエをはじめ素晴らしいではないか。これが重要だ。「田園」はとりわけ木管群の活躍抜きには語れないからだ。2楽章、フレーズを何気に浮かび上がらせる巧さ。弱音器付きの弦楽群も美しい。特にパートから独立した2人のチェロが甘い。木管群:夜鳴き鴬(フルート)、ウズラ(オーボエ)、カッコウ(クラリネット)、お見事!!スケルツォ楽章、オーボエ、クラリネット、ホルンの主題のリレーの巧みさ、低弦群の見せる布石感、続く4楽章での激しい音捌きと厚み!面白いことにドラティは決して金管群やティンパニーに寄らず、弦楽群の力で押しまくる。素晴らしいバランス!これでこそ、クライマックスのトロンボーンの付加が生きてくるというもの。フィナーレは、もう少しフレーズに優しさがあってもよかったような気がするが、この一環した端麗さがドラティの良さかもしれない。

2025年2月15日土曜日

ベートーヴェン 交響曲第2番_レイボヴィッツ

ベートーヴェン交響曲第2番ニ長調 Op.36、ルネ・レイボヴィッツ(C)ロイヤルフィル(1961年録音)、久しぶりに聴く。3番はクレツキ、8番はイッセルシュテットなどなどあるが、2番のMY定番と言えばコレ。史上初めてメヌエットでなくスケルツォを3楽章にしたベンちゃんの意図を理解したレイボヴィッツならではの快速の棒運びにやられました・・・とさ。強めのトゥッティ、ティンパニのアクセントも尖りまくって素敵です。

2025年2月8日土曜日

ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ5番「春」_シュナイダーハン&ケンプ

「春」にはほど多いが一足早く、ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ5番ヘ長調OP.24「春」を聴こう。(シュナイダーハン;ケンプ、1952年録音)。『不滅の恋人』の伯爵令嬢のジュリエッタに恋をしていた時期に作曲されただけあって、ヴェンちゃんには珍しく甘く美しくとろけるようなメロディ。シュナイダーハンの美音がマッチしています。

2025年1月25日土曜日

ピアノ 友人の演奏会

昨晩は、大学時代に入団していた合唱団の往時の「指揮者」のY.H氏が、ピアノをずっと続けており、久しぶりに東京でジョイントコンサートを開くというので、愛知から一人アェウイで辛いだろうと応援と視聴に駆けつけました。場所は、すみだトリフォニーホール(小ホール)。大ホールに負けじと小ホールも残響多めで、前目真ん中に同期のH氏とカミさんと3人で陣取りましたが、視聴的にはもう少し後ろにすればよかった気がしました。第1部は、彼得意の特異のマニアック選曲で「ヘンゼルト」から12の演奏会用性格的エチュード・・・・・・・さすがにワシもしらんやろ!!でした。第2部は、クララ・シューマンの「音楽の夜会」よりと「3つのロマンス」よりから。期待を数倍超えるクララ・ロマンチシズム溢れる、濃厚な素晴らしい演奏でした。見事な音の響かせ方に感動しましたぞ。おかげでSTEINWAY SONSの繊細な高音域、ダイナミックレンジを生かした芳醇な低音域を堪能できました。おめでとうございます。余談ですが第1部、ブラームスの「6つのピアノ曲」の2曲目あたりを選曲していたらマニアとしては満点でしたがね。(互いが贈った曲つながり)開演が7時だったので、夕食は早めに「つばめキッチン」で定番のつばめ風ハンブルクステーキを食し、こちらも良き味を堪能してしました。良き音楽と良き食事、ごちそうさまでした。

2025年1月18日土曜日

ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調_ミケランジェリ

そんな寒さを吹き飛ばす為、王道 ミケランジェリのラヴェル「ピアノ協奏曲ト長調」を聴く(ミケランジェリ:エットーレ・グラチス指揮、フィルハーモニア管弦楽団)1957年録音。フィルハーモニア管弦楽団、カラヤンが去り、カンテッリが不遇の死を遂げ、クレンペラーが就任する前の常任不在時代の名盤。

2025年1月12日日曜日

チャイコフスキー 交響曲第6番_オーマンディ

チャイコフスキー 交響曲第6番変ロ短調Op.74「悲愴」、意外なコンビで聴いてみる。オーマンディ:フィラデルフィア管(1960年録音)。陰鬱さを微塵も感じさせない美しき明晰な「悲愴」は、このコンビのなせる技か。(これは良し悪しでも、誉め言葉でもくさし言葉でもどちらでもない)木管群の巧さはピカイチ。変拍子ワルツも変にタメを作らず、淡々と。中間部も強弱以外はサバサバした展開。3楽章、金管群・ティンパニーは抑制的で、弦楽の面白さに的をあてる。それは最後まで継続される。終楽章、フィラデルフィア管の弦楽群の巧さ響きの分厚さの見せ所だ。瑞々しい音色のオーケストラ。颯爽と音で勝負するオーマンディの矜持を感じさせる一枚である。

2025年1月1日水曜日

ブラームス 交響曲第1番_ベイヌム

毎年恒例、年始の一曲、ブラームス 交響曲第1番ハ短調OP.68。今年の選択はベイヌム:アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1958年録音)。1楽章、意外と早めのテンポで熱さを感じる中、コンセルトヘボウ管の独特の木管群のふくよかさがたまらない。アンダンテの弦楽群の美しさ、ヤン・ダーメンのヴァイオリンソロの巧さ、木霊するホルンの妙、最高です。終楽章、ホルン、フルートの朗々たるソロ。チェロの「喜びの歌」は、早めのテンポでも美しい。終結部に向けて、とにかくいやらしのない清廉としたオーケストラは、余裕たっぷりに風格の中を進んでいく。無理くり押し切ろうとする若さを感じさせない大人のブラームス。翌年59歳で逝去するが、あと10年は録音を残して欲しかった名指揮者ベイヌムでした。

2024年12月31日火曜日

シューベルト ピアノソナタ17番_カーゾン

さすがにドライブ中に私はシューベルトのソナタは聴かないが。

2024年12月28日土曜日

2024年12月7日土曜日

2024年11月30日土曜日

ドヴォルザーク 交響曲8番_ジュリーニ

ジュリーニは、ドォボ8が、超お気に入りだったらしい。正式録音だけで3度も行っている。1回目がこのフィルハーモニア管:1962年、2回目は、シカゴ響:1978年、そして3度目がコンセルトベボウ管:1990年だ。EMI,DG,SONYといずれも違うレーベル。そしてもちろんのこと、どんどんテンポは遅くなっている。ということで、8番は、もっとも速い48歳のジュリーニで聴こう。1楽章の溌溂とした躍動感と得意の歌心が堪能できる。そして3楽章、とてもallegrettoとはいえないが、ジュリーニなら想定の範囲内の速さ。60年代前半の良きフィルハーモニア管の響きが聴ける1枚。

2024年11月29日金曜日

フォーレ レクイエム_ジュリーニ

昨夜、NHK:Eテレ「クラシックTV」でフォーレが没後100年ということで、とり上げられていたので、久々に「レクイエム」を聴きたくなった。ジュリーニ:フィルハーモニア管弦楽団&合唱、ティモシー・ファレル(オルガン)、キャスリーン・バトル(ソプラノ)、アンドレアス・シュミット(バリトン);1986年ロンドン、ワトフォード・タウン・ホール録音)。リリック・コロラトゥーラの女王バトル・宮廷歌手の称号を持つシュミットを揃えての、ジュリーニの熟年の棒さばきにより崇高かつ慈愛に満ちた「レクイエム」。4曲のバトルの透明感ある歌声、6曲シュミットの決然とした伸びやかな声、見事です。

2024年11月17日日曜日

ブラームス 交響曲2番_モントゥ

ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 Op.73 、名盤モントォー;VPOで久しぶりに聴こう。(1959年録音)。3年後にLSOとも録音しているのだが、「やはり私はこちらに軍配をあげる」。第1楽章提示部は両盤とも繰り返しだ。ホルンの響きはVPOならでは。第2楽章の管とチェロのバランス(チェロ大き目)はこれぐらいが好きだ。弦楽群のブラームスを熟知した響きもVPOならではか。

2024年10月27日日曜日

ブラームス ピアノ協奏曲第2番_コヴァセビッチ:サバリッシュ

ブラームス ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83、「5つの歌曲 Op.105」、コヴァセビッチ(Pf)サヴァリッシュ:ロンドンフィルハーモニー交響楽団、(MS)アン・マレイ(1993年・1994年録音)を聴く。コヴァセビッチは、名前は東欧系だがアメリカ人だ。かのアルゲリッチの3人目の旦那である。(もちろん離婚)鋭い打鍵にサヴァリッシュの重厚なサポートが光る。第2楽章が珠玉。第3楽章、美しいチェロの響きがいい。コヴァセビッチのピアノは、少し引きずるようなタッチで、昏き夢想感を際立たせる。終楽章は一転して歯切れよく伸びやかなタッチで晴れやかな高揚感を表現する。