モーツァルト 遡って弦楽四重奏曲を聴いていこう。その③

クラシック音楽ブログ 音の洪水

旧ブログ「アマデウスで朝食を!」と合体しました。クラシック音楽鑑賞の参考にしてくだされば幸いです。{カラヤン}はありませんよ!

2025年10月17日金曜日

モーツァルト 弦楽四重奏曲21番_アルバンベルク四重奏団

モーツァルト クラリネット協奏曲_サビーネ・マイヤー

モーツァルト クラリネット協奏曲イ長調 K622 、サビーネ・マイヤー;ドレスデン・シュターツカペレ(ハンス・フォンク指揮)<1990年録音>を聴こう。こちらは、モーツァルト没後200年の記念にあわせて録音されたもので、もちろん、バセット・クラリネットを使用していますよ。バセット・クラリネットはA管の最低音より長3度低いCまで出せるクラリネットで~す。「バセット・クラリネット」は、18世紀に活躍したクラリネット奏者で作曲家のアントン・シュタードラーためにテオドール・ロッツによって作られた楽器で、もちろん、この曲はモーツァルトがシュタドラーのために書いた曲ダヨーン。

2025年10月12日日曜日

モーツァルト 弦楽四重奏曲第22番_バリリ四重奏団

モーツァルト 弦楽四重奏曲を聴いていこう。その②

モーツァルト 弦楽四重奏曲第23番_アマデウス四重奏団&エリカ・モリーニetc

モーツァルト 弦楽四重奏曲を聴いていこう。その①

2025年10月4日土曜日

ブラームス 交響曲第4番_ベイヌム

ブラームス 交響曲第4番ホ短調Op.98、ベイヌム;コンセルトヘボウ管弦楽団(1958年録音)にて聴く。いよいよ4番の似合う季節がやってまいりましたね。第1楽章、恐れ多くも弱起で始まる冒頭よりのヘボウ管の温かみのある音色が魅力だ。大好きな第2主題、美しいチェロのスペイン風メロディの裏でのコントラバスの重量感、たまりません。コーダの切迫感あふれるオーケストレーションもご馳走様!モツレクのような締めくくりのティンパニーも良き。第2楽章、フリギア(ラ・シ抜き)手法にて、木管が活躍する中あらわれる弦楽群の柔らかで優しい音色とメロディが愛おしい。3楽章、男性的な表情でありながらアクセントは控えめ、テンポは中庸。終楽章、パッサカリヤは、音の余韻をとりつつヘボウ菅のまろやかな響きを活かし、それでいて芯のある作風に。古典的かもしれないが、何度聞いても飽きの来ない演奏です。

2025年9月14日日曜日

チャイコフスキー 交響曲第4番_ドラティ

チャイコフスキー 交響曲第4番ヘ短調OP.36 ドラティ、ロンドン交響楽団(1960年録音:Mercury)で聴く。ドラティ2度目の録音(1度目はコンセルトヘボウ)。随分とドラティを紹介しているがドラティがやっぱり好きかもと思わせる1枚。フィリップス傘下へ入る前のMercuryの録音も好きです。

2025年9月13日土曜日

メンデルスゾーン 交響曲第5番_ミトロプーロス

メンデルスゾーン 交響曲第5番ニ短調Op.107、MWV N.15 ミトロプーロス(C)ニューヨークフィルハーモニー(1954年録音mono)を聴く。

2025年9月12日金曜日

映画「ベートーヴェン捏造」

本日は、有給休暇にて映画「ベートーヴェン捏造」を夫婦で観てきました。まず、この題名ですがポスターにもあるように「捏造」を「ねつぞう」と読んでいますが、<でつぞう>ではないのと思ってしまいます。<捏っちあげ> は、ねっちあげ とは読まないからね。しかし「ねつぞう」は慣用読みで最近はこちらが主流のようですな。漢音が「でつ」で呉音が「ねつ」らしいっす。

2025年9月7日日曜日

ベートーヴェン 交響曲第4番_モントゥー

ベートーヴェン 交響曲第4番変ロ長調Op.60、ピエール・モントゥー(C)ロンドン交響楽団(1959年録音)で聴く。恰幅の良さと懐の深さ、インテンポの極致、モントゥーの安心かつ丁寧な演奏。86歳とは思えない躍動感溢れエネルギッシュな終楽章がお気

に入りです。

2025年8月30日土曜日

ベートーヴェン 交響曲第2番_クリップス

クリップス:ロンドン交響楽団のベートヴェン全集より交響曲第2番ニ長調Op.36(1960年録音)を聴こう。弦楽群と木管群の一体感、各楽器の音色がいちいち美しい。ラルゲットも変に甘くならず、清々しさを味わえる。スケルツォの目に覚めるようなコントラスト、トリオの木管群の柔らかい音色も聴きものです。

2025年8月23日土曜日

ブルックナー 交響曲第8番_セル

今日も猛暑日、早朝暑くなる前に玄関の掃除と庭の草むしりを敢行。汗だくにて朝風呂!その後ドジャースVSパドレス戦を見終えて、音楽鑑賞タイム!!

2025年8月15日金曜日

2025年8月2日土曜日

エルガー:行進曲「威風堂々」_バルビローリ

エルガー;行進曲「威風堂々」OP.39を聴く。バルビロー&フィルハーモニア管弦楽団<1.4番1962年>ニューフィルハーモニア管弦楽団<2.3.5番1966年>

2025年7月26日土曜日

マーラー 交響曲第5番_ノイマン

朝の涼しいうちに、庭の草むしり、玄関の掃除完了。本日は意味もなく休暇です。日米関税交渉合意をまるで大きな成果のように伝える左派メディアにあきれながら熱中症警戒アラートの中、静かに自宅にて過ごします。そしてマーラー 交響曲第5番嬰ハ短調 ノイマン:ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1966年録音)を聴いています。

2025年7月19日土曜日

ブラームス 交響曲第2番_ムーティー

ブラームス 交響曲第2番ニ長調OP.73 ムーティ:フィラデルフィア管弦楽団(1988年録音)にて聴く。

2025年7月11日金曜日

パガニーニ ヴァイオリン協奏曲_アッカルド

本日は、有給休暇っす。

2025年7月6日日曜日

ブラームス 交響曲第4番_ヴァント

ブラームス 交響曲第4番ホ短調OP.98 ギュンター・ヴァント(C)北ドイツ放送交響楽団(1997年ライブ録音)を聴く。ヴァント盤は特に2楽章が素晴らしい。NDRの弦楽群も深みのある響きながら柔らかくしなやかなに歌う。そして、シャコンヌの変奏曲、徐々に熱気を帯びながらラストの高揚へと進んでいく。85歳とは思えない緊張感。ヴォルフガング・リッターのフルートも哀愁を帯びて素晴らしい。

2025年7月5日土曜日

2025年6月28日土曜日

2025年6月21日土曜日

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲_モリーニ

2025年6月15日日曜日

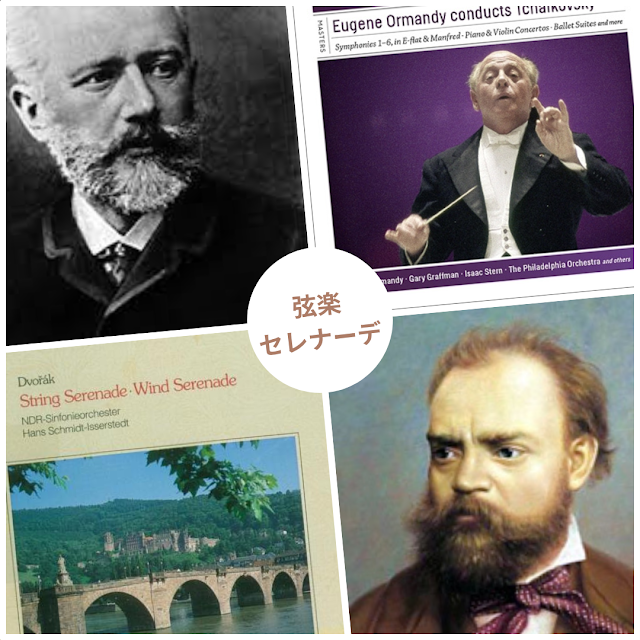

ドヴォルザーク&チャイコフスキー_弦楽セレナーデ

弦楽セレナーデ はお好き!?

2025年6月7日土曜日

マーラー 交響曲第6番_セル

前回紹介の4番のつづき。マーラー 交響曲第6番イ短調「悲劇的」、セル:クリーブランド管(1967年ライブ録音:セヴェランスホー)を聴く。こちらは、マイ・コレクションの2楽章アンダンテ盤ではなく、メジャーのスケルツォ盤である。

2025年5月30日金曜日

マーラー 交響曲第4番_セル

本日は、有給休暇にて、早朝よりマーラー 交響曲第4番ト長調 セル;クリーブランド管弦楽団(1965年録音)<SP>ジュディス・ラスキンで聴く。弦楽群の柔らかく優しい響きはやはりセル;クリーブランドの真骨頂なのか。全体的にゆっくりのテンポで、もちろん情熱的な煽り運転もなし。第2楽章のヴァイオリン・ソロも素晴らしい。コンサートマスターのラファエル・ドルイアンだな。楽譜を見ると確かにTuttiは調号フラット3つなのに、ソロはフラット5つ。これが、かのスコルダトゥーラ Scordatura か。調弦は下からG-D-A-Eでは無くA-E-H-Fis、コンマスのドルイアンは、ソロの無い部分も弾いてるだろうから2台持ちかな。などと思ったりする。3楽章はレニー並みに遅いテンポでフレーズをタップリ歌い上げ、4楽章はさらに堂々としたテンポで緻密かつ丁寧に謳いあげている。ジュディス・ラスキンの歌唱も格調高い大人の歌声。セルの構築した4番にピッタリかも。朝から良いものを聴かせてもらいました。最近はセル多めか!!

2025年5月24日土曜日

ドヴォルザーク チェロ協奏曲_フルニエ

ドヴォチェロと言えば、フルニエ&セル&ベルリンフィルのコンビが突出して有名であるが、フルニエともなると、さすがにこの定番曲は何度もセッションしている。その中でセルとの録音から遡ること7年前1954年にウィーンフィルでクーベリックとの2回目のセッションを見つけた。(1回目はフィルハーモニー管48年)モノラルだが、デッカのおかげで優秀な録音だ。フルニエのソロは意外な程に情熱的!!しかし格調のフルニエに野蛮な荒々しさはなく、気品に満ちた姿勢は崩さない。第1楽章の第2主題ホルンソロのウィンナ・ホルンからの(たぶんゴットフリート・フォン・フライベルクでしょうね)フルニエの独奏の朗々さ、グッとくるなぁ。美しい緩徐楽章は、オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継ぐ。泣けてきますぁ。クラリネットはあのレオポルト・ヴラッハだ。サポーとするクーベリック:ウィーンフィルの濃厚な響きもたまりません。フルニエ・ウィーンフィルという取り合わせも含め、セル盤に劣らずこちらも名盤ですなぁ。

2025年5月6日火曜日

ドヴォルザーク 交響曲第8番_セル

ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調Op.88 セル:クリーブランド管:1958年録音)で聴く。有名な70年EMI盤よりこちらが好み。51年コンセルトヘボウとのコラボ盤(モノラル)もいいが音は、断トツでCBS盤か。久しぶりにメロディーメーカーたるドヴォの真骨頂第3楽章に浸る。(当盤のポルタメントが気に食わない人も多かろうが)セル盤は第2楽章が好きだ。中間部のヴァイオリンソロのジョゼフ・ギンゴールドの音、いいです。